목차

만억조경해자양구간정재극 큰 수의 이름 : 항하사, 아승기, 불가사의, 무량대수, 구골, 겁

숫자는 단순한 계산 이상의 의미를 지닙니다. “일‧십‧백‧천‧만억조경해자양구간정재극”으로 이어지는 한국어의 거대한 단위 체계는, 경제·과학·철학이 교차하는 지점에서 인류의 상상력을 확장해 왔습니다. 오늘 포스팅에서는

1) 전통 명수법과 현대 표준 단위를 비교하고,

2) 항하사·아승기·불가사의·무량대수·겁·구골 등 초월적 수어(數語)의 기원과 의미를 짚으며,

3) 천문·빅데이터·양자컴퓨팅 등 실제 응용 사례를 통해 “큰 수”가 어떻게 현실 문제를 해석하는 열쇠가 되는지 살펴보겠습니다.

이를 통해 독자 여러분께서는 단위를 넘어선 ‘수의 철학’ 관점에서 매력적인 흐름까지 한눈에 정리하실 수 있습니다.

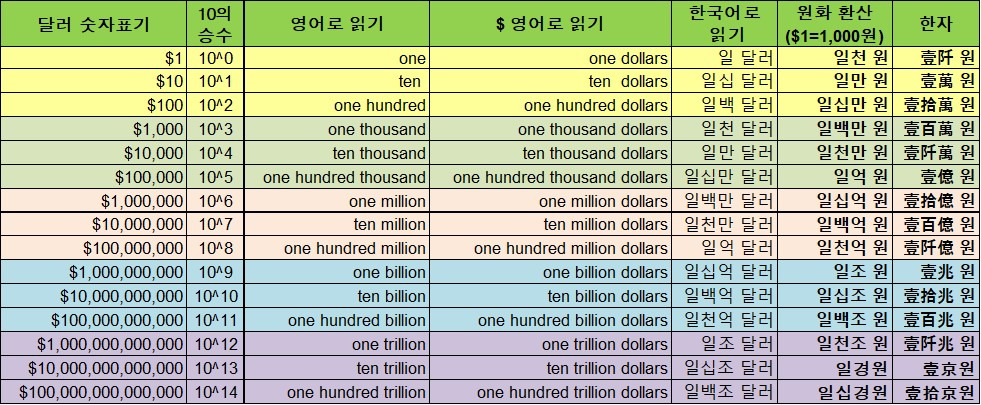

한국어 숫자 단위 체계의 큰 그림

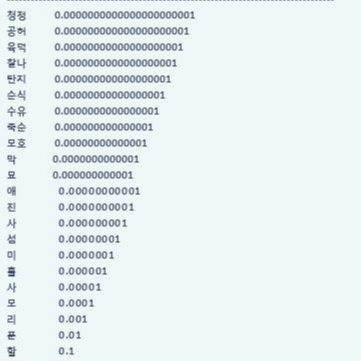

한국어 명수법은 원칙적으로 만진법(以萬遞進)을 사용합니다. 즉, 단위가 네 자리(10⁴)마다 바뀌며, 각 단계별 접두어는 고대 중국 한자 수사(數詞)에서 유래했습니다.

- 만(萬) 10⁴

- 억(億) 10⁸

- 조(兆) 10¹²

- 경(京) 10¹⁶

- 해(垓) 10²⁰

- 자(秭) 10²⁴

- 양(穰) 10²⁸

이후 구(溝)·간(澗)·정(正)·재(載)·극(極)으로 확장되며 10³²~10⁴⁸의 범위를 덮습니다. 해당 단위들은 실생활보다는 천문·입자물리·우주연대기 계산에서 간결성을 위해 쓰입니다.

상위 단위를 한눈에 보는 계통도

- 구(溝) 10³²

- 간(澗) 10³⁶

- 정(正) 10⁴⁰

- 재(載) 10⁴⁴

- 극(極) 10⁴⁸

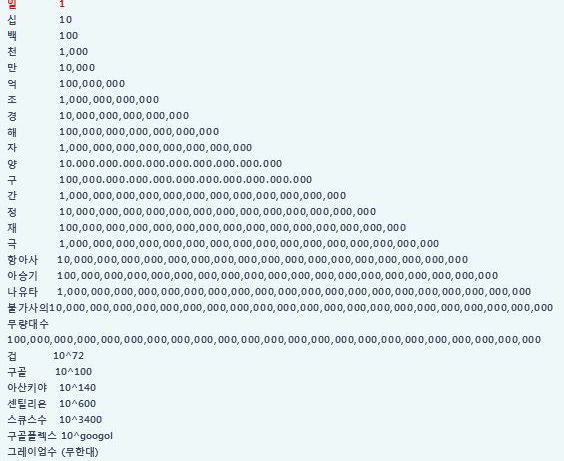

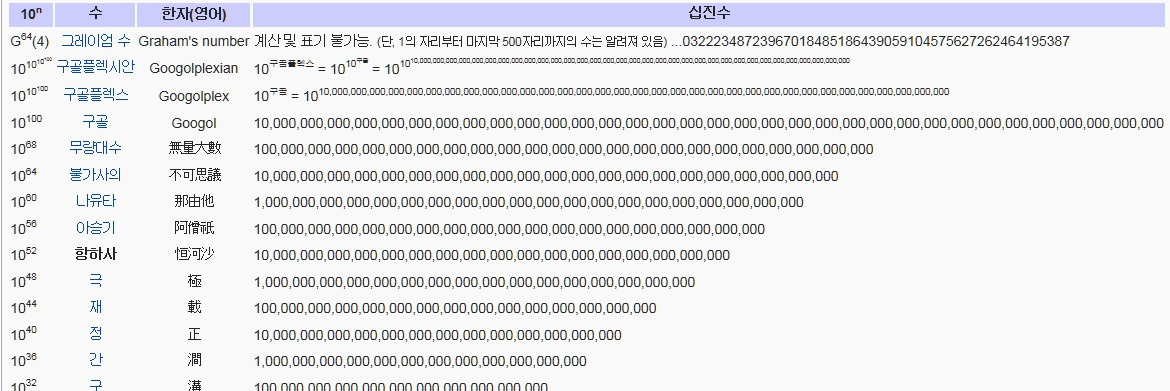

불교에서 건너온 초거대 수어(數語)

항하사(恒河沙) 10⁵²

“갠지스 강의 모래알”을 뜻합니다. 셀 수 없음을 강조하는 불교적 비유로, 《화엄경》 등에서 ‘무수한 중생’을 표현할 때 사용됩니다.

아승기(阿僧祇) 10⁵⁶

산스크리트 asaṃkhyeya의 음역. 상상조차 불가능한 시간·수량을 가리키며, 윤회 사상의 ‘끝없는 생멸’을 상징합니다.

불가사의(不可思議) 10⁶⁴

“생각하거나 설명할 수 없다”는 뜻 자체가 값으로 자리 잡았습니다. 형이상학적 무한의 메타포로, 수리논리·정보이론에서 종종 패러독스를 설명할 때 호출됩니다.

무량대수(無量大數) 10⁶⁸

‘헤아릴 수 없는 큰 수’라는 직역처럼, 극한적 규모를 상징합니다. 다만 현대 수학에서는 고정된 지수보다는 ‘countably infinite’ 개념과 비교해 이해하면 유용합니다.

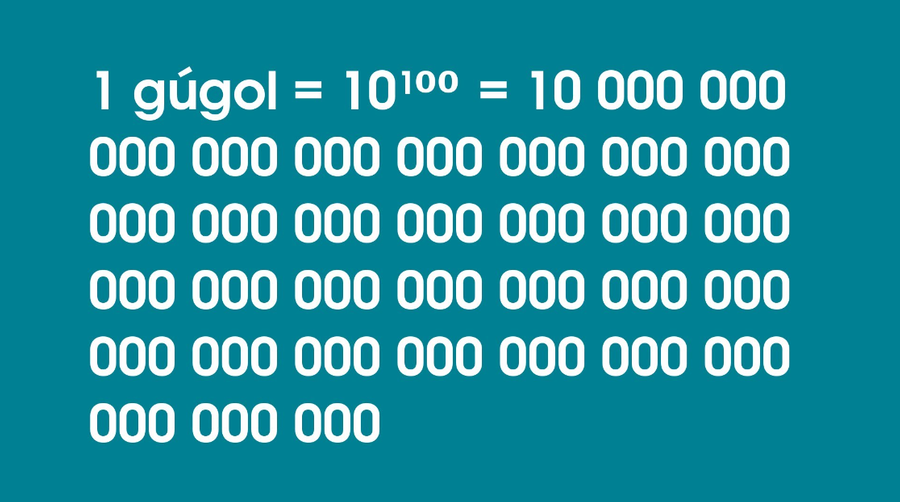

구골(Googol)과 구골플렉스(Googolplex) ― 서구식 ‘큰 수’ 브랜드

1938년 9세 소년 밀턴 시로타가 고안, 구글(Alphabet) 사명이 될 만큼 대중화된 숫자입니다.

- 구골 = 10¹⁰⁰

- 구골플렉스 = 10^(10¹⁰⁰)

왜 구골이 중요한가?

- 암호학: 256‑bit 키 공간(≈10⁷⁷)도 구골 이하지만 실질적으로 ‘계산 불가능한’ 범위에 있음.

- 빅데이터 규모 추산: 전(全)인터넷 정보량을 비압축·원시(bit)로 환산해도 10⁵⁴ bit 수준, 구골에는 한참 못 미침.

- 우주 끝의 입자 수: 약 10⁸⁰개로 추정 ― 구골보다 20지수 단위나 작습니다. 구골은 곧 “우주 전체도 담지 못할” 크기로 인식됩니다.

큰 수 단위, 어디에 쓰이나?

지구의 부피는 5, 970,000,000,000, 000,000,000,000톤이라고 하던데 5, 970,000,000,000, 000,000,000,000는 어떻게 읽나요? 지구의 무게는 5자 9천7백해 톤 (59.7해 톤)입니다.

1. 천문‧우주론

- 우주 나이 ≈ 13.8억년(10¹⁰ 년) → 초(second)로 변환 시 10¹⁸ 범위.

- 은하 수 2×10¹¹~10¹²개 → ‘양’ 단위 접근.

- 암흑에너지 밀도 계산: 10⁻³⁰g/cm³로 미세하지만, 총부피(10⁸⁴cm³)를 곱하면 10⁵⁴g 규모.

2. 빅데이터 & 클라우드

- 제타바이트(ZB) 10²¹ Byte = 10¹⁸ bit → ‘억’보다 훨씬 크고 ‘경’에 근접.

- 욘타바이트(YB) 10²⁴ Byte ≈ ‘자’ 단위.

- 신흥 브론토바이트, 조타바이트 논의는 10²⁷~10³⁰ 범위로 ‘양’에 닿습니다.

3. 양자컴퓨팅

51‑qubit 초전도 칩의 양자상태 수가 2⁵¹ ≈ 10¹⁵ 개, 1000‑qubit에서 10³⁰⁰ 초과 → 구·간·정 사이. 양자 오류보정 알고리즘 복잡도 분석 때 ‘젯(Zeptosecond)’ 등과 함께 거대 지수 개념이 필수입니다.

명수법의 역사 ― 어떻게 지금 체계가 굳어졌는가?

- 한나라 『구장산술』: 억(10⁸)까지.

- 당나라 『수서(數書)』: 재(10⁴⁴)까지 확장.

- 원나라 불전 번역: 항하사·아승기·불가사의·무량대수 등 도입.

- 조선 후기: 〈산학계몽〉에서 이억체진(10⁸ 표준)·이만체진(10⁴ 표준) 논쟁.

- 메이지 일본: 이만체진이 교육제도로 편입 → 한반도·대만·중국에서도 광범위 채택.

결국 오늘날 한국은 만진법 체계를 표준으로 삼지만, 억진법·상수(上數) 체계가 일부 학술서에 병기되어 혼선이 남아 있습니다.

현대 교육·미디어에서의 혼동과 올바른 표기법

- ‘조경해’ vs ‘경해자’ : 단위 순서를 생략·변형하는 사례 많음. 국립국어원 표준: …조→경→해→자…

- ‘양구간정’ 혼용 오류 : ‘구(溝)’ 다음은 ‘간(澗)’, 그 뒤 ‘정(正)’. ‘양’을 빠뜨려 ‘구간정’으로 잘못 표기하는 블로그가 적지 않습니다.

- 불가사의 값 혼돈 : 10⁶⁴(불가사의)와 10⁶⁸(무량대수)을 뒤바꾸는 사례 빈번 → 불교 경전 근거 확인 필수.

결론

숫자는 단순히 큰·작음의 척도를 넘어 시간·공간·정보·에너지를 해석하는 언어입니다.

- 전통 명수법은 문화적 맥락을,

- 불교계 대수어는 형이상학적 상상력을,

- 구골은 20세기 과학 대중화를 반영합니다.

이 거대한 단위들은 인류의 앎이 확장될수록 더 현실적인 필요로 다가옵니다. 앞으로 양자컴퓨팅, 초거대 AI, 우주개발이 본격화되면 “무량대수 너머”의 표기법이 또다시 호출될지도 모릅니다. 그러므로 우리가 지금 만억조경해자양구간정재극의 질서를 명확히 이해해 두는 일은, 곧 다가올 ‘무한에 대한 실무적 대응력’을 기르는 과정이라 할 수 있겠습니다.

'어학 어원 상식' 카테고리의 다른 글

| 결재와 결제의 차이 (0) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 12간지 동물 순서, 시간 (0) | 2025.04.16 |

| 시절인연 뜻, 이찬원 時節因緣 가사 (0) | 2025.04.10 |

| 자축인묘 진사오미 신유술해 의미 (0) | 2025.03.13 |

| 갑을병정 무기경신임계 뜻 (0) | 2025.03.11 |

댓글